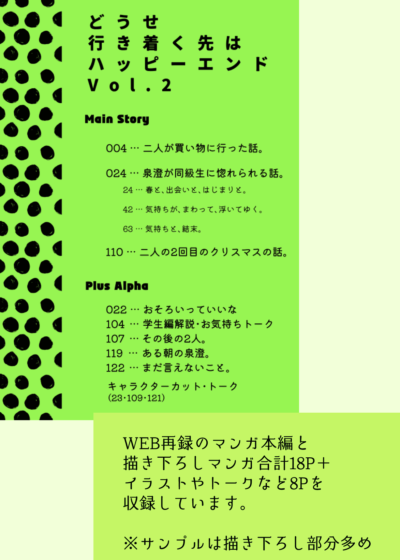

関西コミティアにて発行予定の「人外×年の差×異性萌え本」に収録されるお話の1本です。

つたないけど見ていってね!

晴れた午後の光が、色とりどりの商品に反射し、市場は活気に満ちていた。人々のざわめき、売り子たちの声、そしてどこからともなく聞こえてくる楽器の音。冒険者らしき人々の姿もちらほら見かける。近くの遺跡に宝物が眠っているという噂でも立ったのだろうか。

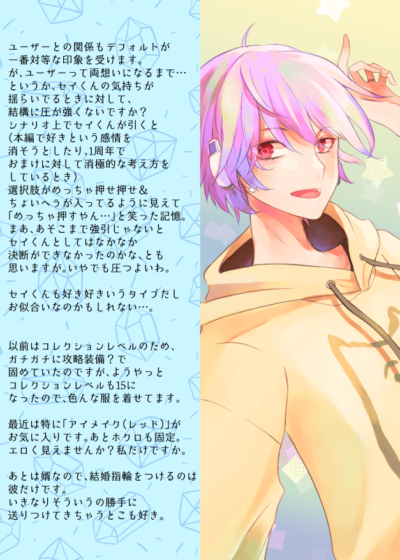

魔女は、そんな賑やかな光景に心を踊らせながらも、少し距離も感じる。かつては、自分もこの群衆の中に必死で身を潜め、人間として暮らそうとしていた時期を思い出す。しかし、長い年月の中で、その距離はどんどん開いていった。今では遠くから眺め、たまに街を訪れる程度だ。だからだろう、久々に全身で浴びる人間の生命力に懐かしさを感じつつも、一抹の寂しさもしこりのように残っている。

すぅ、と小さく息を吸う。紫水晶色の髪が、にぎやかな街の風に触れて軽く舞う。せっかくここまで来たのだから、そんな寂しさはいらない。ひとつ大きく息を吐き、市場の中へと足を踏み入れた。

魔女は、人間とは違い悠久の時を生きる存在。

特殊な血筋に受け継がれた能力を駆使しする者。人から感謝されることも少なくなかったが、大きな力ゆえに畏怖され差別されてしまう、孤独な生き物でもあった。そのため人間に寄り添うことは少なく、隠遁して自身の魔術を研究し続ける者、金銭を授受し人に魔術を教える者……魔女たちの行き着く先は様々である。

彼女は、人里離れた場所に自身の研究所――というほど立派ではないが――を構えつつ、稀に人間たちの町を気ままに堪能し、人としての感情や在り方を保っている。「魔女」と呼ばれる存在の中では、稀有な性質を持っていた。

可愛い小花柄の小皿とカップを手に、魔女は満足そうに微笑んだ。通りの果物屋で、見かけによらず商売上手の少女の言うがまま、大きな紙袋を抱えることになった。

やはり人の営みは尊いもので、独りで暮らしていては得られないものだと感じる。ご機嫌に街を堪能していたさなか、深い海のような蒼い瞳は、ひとつの見世物小屋に向けられた。おそらく、旅芸人一座が催しているものだろう。

魔女は眉を軽くひそめる。こういった類のものは、この世界の残酷さをまざまざと見せつけられているような気がしてならない。幼い頃に売られ、見世物に仕立てられてしまう者もいる。少なからず、魔女自身も迫害を受けてきた身。同情はするが、あまり目に入れたくないのもまた本心だった。

――しかし、この日はなぜか「ここに入らなければ」と思った。ただの直感。だけど、それをはねのけることは、彼女には出来なかった。

反吐を吐きたくなるようなキメラを、また見せられるかもしれないというのに。

見世物小屋の中に入ると、すでに多くの人間で賑わっていた。外とはまた違う、期待を込めた熱気が溢れている。

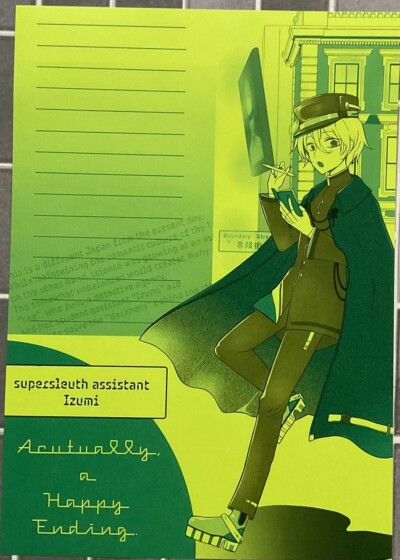

中央の舞台を客席が囲うように配置されている、二十人ほどが入ればぎゅうぎゅうになりそうな、小さな小屋。中央の舞台には、薄暗い照明の中でも輝く、銀髪の少年が檻の中に閉じ込められていた。

彼は、どこか寂しげな表情で客席を見渡している。月光のような色の髪は、儚い美しさを際立たせていた。しかし、そこから視線を上に向けると、あきらかに異質なもの――狼のような耳。うずくまるように座っている彼の手足も、明らかに獣のそれだ。大きな爪が人の指とは違うことを主張している。そして、思わず触りたくなってしまうふわふわの尻尾。正確にはわからないが、彼が立った時には足元までの長さはありそうだと推測できた。

美しい少年であることは間違いないが、この3つの特徴が、彼が人間とは異なる存在であることを明確に表していた。どこかで拾われたのであろう、獣の身体を一部に宿した少年。今日、街にやってきて、見せ物小屋に入ったのは偶然ではない。彼と出会うためだと確信していた。

「――」

目を細め、糸程度の魔力を少年に向かって送る。もしあの少年が「造られた」ものであれば何もわからないだろう、本当に些細な量。

「――?」

少年は、不思議そうに顔を上げる。その視線は、魔女の蒼い瞳に向けられた。「貴方がやったの?」とでも言うように、銀色が揺れている。

彼は「まがい物」ではない。

――魔女は、少年に向かって微笑んだ。

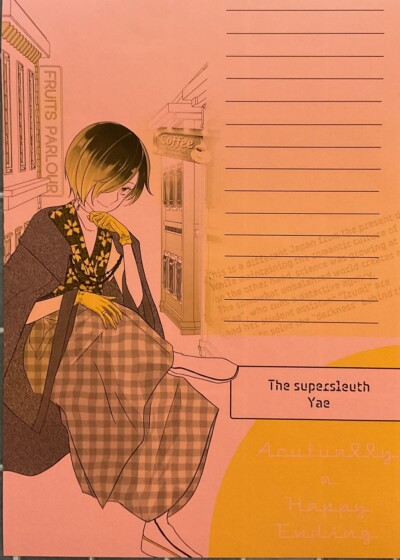

人里離れた森の中にひっそりと在る、小さな庭。この地に咲くはずのない、色とりどりの花々が咲き乱れ、どこからともなく甘い香りが漂ってくる。木漏れ日が降り注ぎ、柔らかな光に包まれたその空間は、まるで絵本に描かれているような庭そのものだった。中央には、年月を経た白い金属製のガーデンセットが置かれている。魔女がまだ未熟な頃に錬金術で作り上げたものだが、どこか素朴で温かみのある雰囲気を醸し出しており、今でも彼女のお気に入りの家具のひとつだ。そこにあるものひとつひとつは明らかに異質ながら、庭として不思議と調和が取れていた。魔女が自分のために作った、お気に入りの場所。ここで昼下がりに好きな本を読むのが、彼女のささやかな楽しみのひとつだった。

微かに鳥の声が聞こえるだけの、安らぎに包まれた空気を、まだ声変わりをしていない愛らしい声が震わせた。

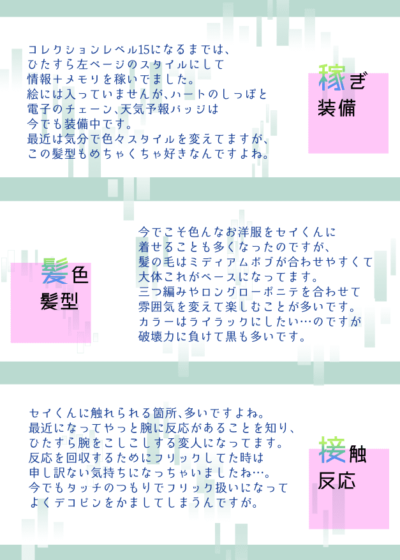

「――あ、あのっ、お茶が入りました!」

読書中だった魔女が顔を上げると、半獣の少年が、小花柄のカップが載ったトレイを慎重に抱えて立っていた。白いシャツに深紅のリボンが映えている。併せて膝丈のパンツを上品に身につけた姿は、彼が人間であれば、どこかの貴族の子息と言われても誰も違和感を覚えないほど。美しい半獣の少年は、緊張からか耳や尻尾の動きが鈍くなっている。あまりこちらに近づいてはいけないと思ったのだろう。

「……あなたの分は、ないのかしら?」

魔女の戸惑いを含んだ疑問の声に、少年は小さく驚きの声を上げた。

「え、いいんですか……?」

「駄目と言ったことはないでしょう?」

「……はい!」

少年は早足で駆け寄り、子猫を扱うような慎重さでトレイをそっとテーブルに置くと、勢いよく踵を返して家に戻っていった。大きな尻尾が左右に揺れているのを見て、魔女は口元をほころぶのを抑えられず、少し横を向いた。

あの日、魔女はすぐに一座に掛け合い、少年を「買った」。

彼は、この世界では生きづらい半獣人だ。獣の妖精の気まぐれか、はたまた彼らと交わった人間がいるのかはわからないが、稀に獣の部分を持って生まれてきてしまう子どもがいる。親は気味悪がって捨ててしまったり、今回の少年のように見世物として売られてしまう。

本来、彼らは疎まれる存在ではない。魔女からすれば、それは奇跡と言ってもいい生命だった。「宝石」というものを知らない人間が、それを見てただの石ころだと言うのと同じように、多くの人間は彼らの価値を知らないのだ。

魔女としても慈しみや同情の心だけで少年を買い取ったわけではない。彼が見世物として一生を過ごすことに心を痛めたことは事実だが、それとは別に、利益を得られると踏んだからだった。いまだ解明されていない、獣の神と人間との交わり。彼らが持つ能力……。研究対象として、大いに魔女の興味を惹くものであったことは確かだ。

ただ、それとは別に、魔女は少年を育てたいとも思っていた。もしかしたら、償いの気持ちもあるのかもしれない。もしこれから、彼が自分と同じような、半獣の仲間を探したいと思ったとき。あるいは、自身のルーツを知りたいと思った時。ここを離れるときは、いずれ訪れるだろう。だからこそ、彼が一人で生きていくための術を教えるのは、彼を買い取った自分の責務でもあると……。

その日はいつくるかわからない。早くて三年後、だろうか。少年に情を強く抱かないようにしようと思いつつも、悠久とも言える長い時間の中で、ここまで濃密に同じ時間を過ごすことは、魔女にとっては片手で足りるほどの回数しかない。彼を自分の息子と思い、愛情を注ぐことは、水を飲むように簡単なこと。しかし、それはあくまで自分のエゴであり、彼が望むことかはまた別の話なのだ。

風が吹き、木々が揺れ、葉っぱ同士のこすれる音が魔女の耳をくすぐった。鳥は鳴き声を上げ、羽ばたきと共に空に向かっていく。

壁の三分の一ほどをツタに囲まれた、レンガ造りのそれほど大きくもない家を眺める。窓ガラスの先には、紅茶を用意している少年の姿が見えた。

読書を再開してしばらくした頃、カタカタとかわいい音を響かせて、少年が向かいの椅子に腰掛ける。

このガーデンセットを造った当時、ここに友人を呼んで、一緒にお茶なんてできたらいいなぁとわくわくしていたことを思い出す。残念ながら長い間、その席に誰かがつくことはなかったけれど。しかし今こうして、向かい合ってお茶の時間を楽しめることを、当時の自分に教えられたらと思う。

「あれ、まだ飲んでいないのですか?」

魔女が目線を上げると、不思議そうにこちらを見る、美しい銀色と目が合う。

「あなたを待っていたから。お茶は二人で楽しむのもいいものなのよ」

……残念ながら、そんな経験はないのだけど。大人らしく本音を心にしまい、したり顔で少年に言った。

「……そうなんですね!おかわりも沢山ありますから!」

少年は納得と不思議の狭間のような、なんとも言い難い表情を浮かべる。しかし彼の耳はぴょこぴょこと小刻みに動き、実はご機嫌であることを、魔女はこれまでの暮らしで十分に解っていた。

「その手でお茶を淹れるのは大変だったでしょう」

カップを両手で器用に包みこみ、そっと紅茶を飲む少年に、魔女は言葉をかけた。彼の手先は人間のそれではなく、狼に近い形状をしている。細かい仕事が不向きであることをはっきりと物語っていた。

「最近は慣れました。それに、文字も少しずつ書けるようになってきたんですよ」

魔女は少年を買ってから、まず最初に人間の生活方法を教えた。今後、彼が外の世界に出た時、同じ目に遭うことのないように。人間が主体の世界に溶け込んで生きることは難しくとも、決して見下されるようなことはあってはならない。そのためにも、知識や知恵は、彼にとって大きな武器となる。

「そう。もう少ししたら、魔力の練り方も教えるわね」

「……僕は魔法が使えるんですか!?」

魔女の言葉に、少年の耳と尻尾が大きく反応する。よほどの驚きだったのか、尻尾は真上を向く勢いだった。

「そんな大層なモノは使えないでしょうけど……自分の身と、あと一人くらいかしら、守ることはできると思うわよ」

半獣人の大きな特徴は、人間がわずかにしか持たない魔力を、一定量以上持っていること。もちろん個体差はあり、魔女ほどの魔力を持つ者は基本的にいない。生きづらいこの世で生き残るための、獣の神からの祝福と言えるのかもしれない、と魔女は考えていた。

「……楽しみです」

色々と言葉を考えたものの、適切なものが見つからなかったのだろう。そのありきたりな言葉には、様々な色が塗られているように見えた。

木々が紡ぐ詩を聴きながら、ゆるりとした時間が流れ続ける。拙くカップを操る少年の姿に、深い蒼の瞳が揺れた。永く生きてきた魔女にとっては、たった一瞬かもしれない。それでも、いつか、彼がこの巣から飛び立つ日まで。その時までは、この美しい銀色の少年との時間を愛していたい、と魔女はかすかに願った。